「诚」,在今天还有市场吗?

儒家要以「诚」作为「臻于至善」的原动力。

然而,若「诚」真能成为人类提升道德之力量,何以中国历代诸朝的社会道德却每下愈况?

诚信,最简单的标准?

在一般人的认知中,总以为「撒个小谎」没什么大不了。人难免会非常顺口、或不假思索地,编出「一堆谎言」。耶稣说:「你们的话,是就说是,不是就说不是;若再多说,就是出于那恶者。」(马太福音5:37)此话易懂,却乏人在意,尤其是最后一句,未免言重;这段训诲根本不被当作一回事。

人类说谎的伎俩代有「长进」:由选择性的说谎,到全面性的说谎;由个人的说谎,到集体的说谎。由当初说了谎会脸红(良心发现),到今日说谎时面不改色;由组织性的说谎,到整体国家的说谎,进而建构了说谎的各种机制。当今之世,人已将固有道德彻底颠覆,甚至以说谎作为「新道德」,不说谎反成了「非道德」;劣币驱逐良币,成就了今日的「谎言盛世」,将全人类都圈入了谎言的历史共业之中!

圣经最后一卷书〈启示录〉,讲到人最后的悲惨结局:「惟有胆怯的,不信的,可憎的,杀人的,淫乱的,行邪术的,拜偶像的,和一切说谎话的,他们的分就在烧着硫磺的火湖里;这是第二次的死。」(启示录21:8)让人读了不免大吃一惊。原本众人一致认为无伤大雅的「微罪」─撒谎, 竟成了重罪,且集诸罪之大成,足以使人灭亡─在硫磺火湖中,永死不得超生。撒一个谎,真会如此严重吗?

人类历史究竟有多少谎言?

中国有两本著名的史书,一为孔子编著的《春秋》,据《鲁史》而作成,前后历十二公,计两百四十二年。因当时世道衰微,邪说暴行又多,臣弑君,子弑父,故孔子惧而作之。这是一部评论最高统治者的史书,因具春秋大义,至少应没有虚言。另一部为汉太史公司马迁所著的《史记》,共一百三十篇,亦为秉笔直书的史实巨构。司马迁虽为史官,但风格卓立,取材严谨,不受统治势力之影响。 《春秋》与《史记》,为中国史书中两部不可多得的真实典籍。

然而历代君王在位时,都尽己所能影响史官,隐恶扬善,歪曲真相,造成史书的不实。只有当朝代更易之后,历史的真相才有机会得见天日,但有许多青史早已成灰烬,真相便永远消失了。所以到底历史中(包括正史与稗官野史)有多少真相,又有多少谎言,实难评断。

许多当代的主政者,由于种种恩怨情仇尚未了结,多半连上一代的历史都不放过,想方设法造假改写。甚至连可为佐证的照片也更换易位,以符合统治者的政治需求,只有隔了一代的历史才不会去干涉。如此一来,经过许多世代的篡改,还能再找到历史的真相吗?除非与许多不同来源的史料交叉比对,否则很难办明真伪。原来,人以为的「小罪」,却因常犯、累犯、易犯、共犯,演变为历史悠久的罪,到头来,成了万恶不赦的「大罪」!

▲《春秋》与《史记》,为中国史书中两部不可多得的真实典籍。然而,历史中因政治干预以讹传讹的困境仍是无法避免。

人对「诚」的矛盾取向

其实人还是十分倾向诚信的;尽管在必要或非必要时,人都会撒谎,但内心总期盼别人对自己诚实。一旦发觉别人说了谎,被人欺骗了,你便会忿怒地大声指责对方:「你撒谎!」理直气壮,绝不会想到自己也曾撒谎骗过别人。

人们说谎,有时是「环境所逼,迫不得已」,如亚伯拉罕向法老王谎称妻子撒莱为妹子,借以避祸(参考创世记12:10-20)。但多半的撒谎都是出于恶意:有位国家领袖公开撒谎百余次,这些瞒天大谎后来虽被揭穿,他却洋洋得意,反以自己说谎是「应该」的;另一位「总统」素以说谎著称,却要标榜「真诚」,世人引为笑柄。

按世上法庭,均要求受审者诚实,且要求出庭者宣誓必说真话,但法庭也是谎言漫天飞的地方。无论是原告、被告或证人,都要先考虑其发言是否对自己有利,而将诚实放在一边。除非铁证如山,无法掩瞒,才会供出实情。

而执业律师更多沦为「职业说谎者」,无视于委托人真伪对错,都要用尽各种方法,找出相关法律条文,以有利委托者的立场来辩护,绝对不会先考虑公正与否。有时一个案例宣判的结果,多数人认为不公,但因找不到证据,明知被告或证人之证词不实,也无可奈何。当法官要犯人「从实招来」,有多少犯人能全盘托出?恐怕只有在末日的白色大宝座前,人的过犯无可遁形之时,才能诚实招供吧!

坦白,是对别人从严要求,而要求者本身,偏偏是最大的谎言者。世上的诚信既已荡然无存,人们在尔虞我诈之际,不如干脆让「诚信」由字典里消失,岂不省事?

不行。因为当人一面撒谎时,一面却十分「期待诚信」,总盼望别人能诚实对待自己。世上最大的谎言集团─政府,最希望百姓都以诚实相待,想尽一切方法,使人民效忠。

是的,「诚」在今天仍然有它的市场,而且这个市场还十分看俏,正如无神论者拼命反宗教,但其内心深处却最需要宗教一样。

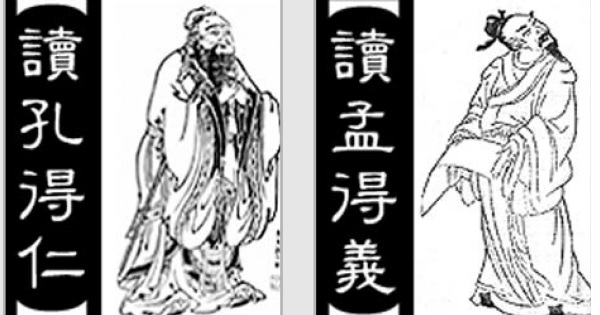

儒家以诚为本

中国儒家治学,讲求学究天人,变通古今。但所谓天人者,并不及于宇宙之第一因,也未达到宗教的层次,仅固守于人性的部分。孔子治学态度严谨,不欲以不知为知,所以他对神明避而罕言,仅表示「至诚如神」(《中庸》24章)。孟子对神祇的认知也略同,所谓「圣而不可知之谓神」。

故儒家仅集中求知于人性的部份,对天对神,心存向往,但敬而远之。如《易经》所谓:「神以知来,智以藏往。」认为神明为未知之智,只能保持崇敬的距离,存而不论,而对已知且有心得的人文、哲学部份,尽力经营。这情形与保罗游历雅典时,在坛上所见的「未识之神」(参考使徒行传17:23),虽时地互异,但情况略同。

「子曰:参乎,吾道一以贯之。」(《论语》里仁)儒家治学,一以贯之,而所谓一者,就是诚。

「天下之达道五,所以行之者三:曰君臣也、父子也、夫妇也、昆弟也、朋友之交也。五者天下之达道也。知、仁、勇者,天下之达德也。所以行之者一也。」(《中庸》20章)这个「一」就是诚。

「凡为天下国家有九经,所以行之者一也。」(《中庸》20章)这个「一」也是诚。

以上所提到的「一」均指「诚」而言。 「诚」为儒家之中心思想与核心价值。孔孟哲学既以人为主体,以政治伦理之道德为其研究之范畴,由万殊归为一本,如老子之言:「为学日益,为道日损。」儒家将「道」归纳为「五达道」,将「德」归纳为「三达德」,最后都总括为一个「诚」字,即所谓「所以行之者一也」。

儒家的道德哲学,虽以人为主要的对象与范畴,但仍以天道为无上之向往。故曰:「诚者,天之道也,诚之者,人之道也。」(《孟子》离娄上)

按儒家之「诚之者,择善而固执之者也」(《中庸》20章),意谓人要达到真诚,必须选择至善,笃信力行,此思维十分正确,然而天下之至善,只有一位(参考马太福音19:17),即神。但儒家舍信仰而就人性,故其发展便囿于「自明诚,谓之性,自诚明,谓之教」(《中庸》21章)。孔学舍弃对神之追求,俯就于人性之教化,因而走上一条自我限制的道路,自是意料中事。

儒家在追求天道的过程中,能发现人类最高的道德极致为「诚」,而人的困境为「非诚」,这思维应属神赋予人的一般启示中最高的境界。可惜未能得到神的特别启示,自然无法获得救恩,只能在泯灭了神最初赋予人的形象中,以仅余的良知从事对真理的探索,在人性中发掘、寻觅「诚」的踪迹了。

儒家在探究「诚」的过程中,将人的理性发挥到极致,有所谓「已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用,无不明矣。」(朱子语)所谓「以求至乎其极」,即谓尽性,而尽性即出于至诚。由这种「豁然贯通」的明而达于诚,交互影响,于是「诚则明矣,明则诚矣」(《中庸》21章)。

儒家讲「诚」,已为时数千年,难道这「诚」过时了吗?没有过时。因为「诚」,正是今天人们心中一个最重大的、极待解决的难题。

▲孔学舍弃对神之追求,俯就于人性之教化,因而走上一条自我限制的道路,自是意料中事。

制造谎言的总代表

基督将世上一切谎言的始作佣者,直指为撒但魔鬼,自从人类的始祖第一次失足,便因心虚立刻讲出了谎言。

「你们是出于你们的父魔鬼,你们父的私欲,你们偏要行。它从起初是杀人的,不守真理,因它心里没有真理。它说谎是出于自己,因它本来是说谎的,也是说谎之人的父。」(约翰福音8:44)

谎言可说是众罪之源,是启动罪恶的基因。由起初的亚当以降,人类便开始了说谎的历史,此种罪恶在人类历史中递增与累进,以超几何级数迅速增加。

一个婴儿出生后,纵使将他安置在一个没有罪恶污染的地方养育,但当他成长到有了自我意识之后,即使无人教唆,也会自动撒谎。由此可证撒谎为人类原罪的根苗。人要靠自己的修为来匡正,根本无此可能。禅宗所悟出的偈语:「菩提本非树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?」境界虽高,但应是指人在犯罪以前的情境。

人犯罪后,整个灵魂与人格都遭污染了。人既生于虚谎中,惹不惹,都是尘埃。但儒家思想却能溯及人受造时的原型,发觉人乃因失去了「诚」,才陷于困境。儒家能有这样的反省与觉悟,是一个重大的发现。但由「格物、致知」而至「诚意、正心」,却为一条行不通的道路⋯⋯

基督将「诚」还给世人

近代日本电影大师黑泽明,曾制作一部经典影片《罗生门》。影片的主题指出:一件事实经由多人不同角度的观察,会产生完全不同的结论,最后让人真假莫辨,是非不明,故「罗生门」一语成典。每天在人类社会中,上演着各种版本的「罗生门」。其实,真理只有一个,不容混淆。但这样简单的道理,人却做不到,且永难达成。

末后的亚当道成肉身,被钉死在十字架上牺牲,便是要拯救人类,回复到当初神创造人的原型:即「本来无一物(无虚谎)」的状态。

纵观耶稣基督一生,都在与谎言对抗。而当时犹太教的掌权者,诸如祭司集团、法利赛人与文士等朋党,以及后来将基督置于死地的大祭司该亚法等,均为说谎者的代表人物。所以基督与这些人物的对抗,正是真理与虚谎者的斗争。

最后,当大祭司逮捕了耶稣,将祂解送到掌生杀大权的巡抚彼拉多手里,要借罗马统治者的手,将耶稣送上十字架处死。当彼拉多审讯时,耶稣在答讯中明言:「你说我是王。我为此而生,也为此来到世间,特为给真理作见证;凡属真理的人,就听我的话。」(约翰福音18:37下)

这是耶稣基督最后留下的证言,说明祂来到世间的任务,就是要见证真理,要在这个虚谎世界上,重新建立真理的国度。并要以死亡与复活,击败这个撒但统治的虚谎世界。让信奉祂的人,借十字架所赐下的救赎,再回复到诚实的真理。

耶稣早已宣示:「我就是道路、真理、生命,若不借着我,没有人能到父那里去。」(约翰福音14:6)人必须舍弃这虚谎的世界,才能回到真理的国度。借着末后的亚当十字架的大能,重新建立起被撒但摧毁的真理。要付上神儿子生命的代价,才能销抵这个由撒但掌权的虚谎历史共业,将真正的「诚」还给人类。

这「至诚」,正是中国儒家梦寐以求的至善。儒家及其追随者虚耗了几千年的修为,但所向往的「诚」却离人愈来愈远,像一点遥望的爝火之不可企及。圣经已告诉了我们清楚的答案:人要回复到「诚」,只能借「信」来完成,靠自己的修为与功德是无用的。主所交代的那句简单的训诲:「你们的话,是就说是,不是就说不是」,人在是与不是之间竟摆荡了几千年⋯⋯

其实,人要回复到「至诚」,并没有想像中那么难;只要坚持一个信念,把握一个关键,便能回复原来的诚,「所以行之者一也」。但这个「一」,不是「诚」,而是「信」。因为人在犯罪后心中根本没有「诚」了。人必须先要有「信」,才能达到「诚」。故「所以行之者一也。一者何?」信也。信也者,悔改接受基督为救主也。 (参考约翰福音1:12,罗马书1:17)

▲电影《罗生门》点破了世人活在虚谎中的迷惘:一件事实经由多人不同角度的观察,会产生完全不同的结论,最后让人真假莫辨,是非不明。

向国人宣教须重儒家思想

儒家要以「诚」作为「臻于至善」的原动力。由孔孟时代迄今数千年,历朝各代君主与儒家的追随者,曾经付出许多努力。然而,若「诚」真能成为人类提升道德之力量,人应早已完成世界大同的理想。但自孔孟以降历代诸朝,以儒家思想主导的中国社会,道德却每下愈况。以今日国人道德水平,与许多文明落后地区的民族相比,多瞠乎其后,甚至要「吊车尾」了。何以故?因国人无力可达于「诚」之境界也。

儒家能在道德的向往憧憬中,进窥「诚」的境界,实属难能可贵。以世界各国之道德哲学家言,儒家思维遥遥领先,故有人言「中国人为神之第二选民」。 「诚」之思维,虽非直接启示,但在一般启示中,亦应为较特殊的启示。但真要达到「诚」,却非人力可及,非基督之十架救赎不可。

儒家将其向往求索之理想,凝聚成一个「诚」字,并投射其不可知之理想以为神祇;以「诚」为宇宙间一切形成运作之「动能」(见陈立夫著《四书道贯》251页),是一种道德哲学的移情作用。儒家以「格、致、诚、正与修身」为途径,力求达于「诚」。数千年以还,儒家所推动的道德方向虽然正确,但卒无所成。其原因无他,具有原罪的人,自己没有力量可以登上「诚」的高峰。壮士本不能自举,只有耶稣基督道成肉身,在十字架上为人代死,偿还人的原罪与本罪,人才能回复到神创造人时之诚的原貌。

今为国人宣教的盛世,各教会均以向国外宣教为时尚。但在差传之余别忘了:世上最多的是中国人,仍有十余亿人尚在黑暗之中,渴望救恩。而这十余亿等待拯救的灵魂,都具有儒家思想的背景。也许他们从未读过孔孟的经书,但儒家的「灵魂」仍会不知不觉地涌现。他们会在某种情况下不经意地发觉:自己虽未读过圣贤书,还是受到儒家传统根深柢固的影响。

▲国际儒学联合会于2005年9月28日孔子诞辰前后,以山东曲阜孔庙祭孔为主线,举办世界首次全球大祭孔活动,受到国际瞩目。然而,儒家「臻于至善」的理想,却因人的罪性而终究无法达成。所以,要向中国人传福音,绝不能忽略儒家的潜在影响力。儒家思想在经过「五四」与「文革」等历劫之后,近日又再度鲜活起来。国内儒家论坛正在传播孔孟的思想,学术界出版了新儒学者谈《论语》的书,动辄销售百万册,十分火红。而「孔子学院」也已推向全世界,数十个国家中,设立了近百所儒家的学术机构。孔孟的学术思潮,已成功推向全世界了。当此之际,我们的教会在向国人宣教时,还能继续忽视儒学的影响力吗?

作者小档案

殷颖牧师,酷爱文学、大自然及讴歌创造主的文字工作者,也是企编人、出版人及传播工作者。曾任教会新闻周刊企编及社长,广播、电视节目制作人与行政主管,并牧养教会二十余载。着有《归回田园》、《心灵的苦杯与飨宴》、《石头的诱惑》、《耶稣的脚印》、《十字架下的沉思》等多本作品。