Adventure in the world of gods, demons, Buddhas and monsters

《西遊記》賞析【品四大奇書,思人生人性】3

能超越起點和終點間所有的高山低谷、晴雨風雪者,才是真勇者!

筆者自幼生長於保守的基督徒家庭中,遭保守人士貼標籤為「充斥偶像與迷信」的《西遊記》被父母列為禁書,自不在話下。記得我十歲左右在臺灣臺南初讀西遊故事,是有注音符號及插圖的兒童版,而且是在炎熱的暑假夜晚,汗出如漿地躲在大衣櫥中用手電筒照著偷偷讀的。雖然不幸當夜即遭同胞手足揭發而被沒收,但能將如意金箍棒藏在耳朵裡、自己再變成小蟲鑽到妖怪肚子中的美猴王,豬頭豬臉扛著九齒釘耙搶吃騙喝的八戒⋯⋯,卻自此深印腦海中,再也無法磨滅。

「子不語怪力亂神」,而《西遊記》堪稱中國文學史上怪力亂神之最。作為基督徒賞書人,當如何穿透此書「三教混雜」與「泛靈信仰」的重重迷霧,欣賞作者精彩動人的角色刻劃與情節鋪陳?又當如何細觀其中所呈現的人生與人性,聯想、對照聖經教導,成為自省、學習,並與華人同胞對話、分享的寶貴題材呢?

東方奇幻文學經典

「奇幻文學」也許是個新創的西方文學名詞,但早在明朝中國,便已有《西遊記》這部奇幻文學鉅作。其書中場景,乃是現實世界再加上天宮、地府、西天、龍宮等超自然的「架空世界」,且兩個世界之間暢通無阻、往來無礙。而書中的主要情節,則是記載「取經四人組」冒險犯難的旅程,字裡行間蘊藏了無數隱喻與象徵。

「旅程中的歷險故事」,可謂東西方奇幻文學作品的共通主軸。它們提供了比現實世界更完整豐富的新奇、詭異氣氛,使讀者在災厄險阻頻生、奮鬥與解決的過程中,因受時空和自然律限制,因多變人生、暴虐政權或不公社會而被壓抑的苦悶鬱結得以釋放。

作為東方奇幻文學經典鉅著的《西遊記》,除了上述主軸,更呈現出一套神魔佛怪世界與現實世界共通的道德體制,且格外注重天地君親師的倫常綱紀,以天界諷喻人世的企圖,不言可喻。再加上長生不死、因果循環、六道輪迴等思想,以及書中主角不時需借助外力來克敵制勝等,皆是西方奇幻文學甚少著墨的特色。

▲中國海燕出版社《西遊記》封面。

▲類似傳統章回小說編法的《西遊記》封面。

《西遊記》在中國文學史上的地位

本書是漢賦、六朝文、唐詩、宋詞、元劇、明清小說等,近兩千年一脈相傳的中國文學源流中,所結出的璀璨豐美果實。不但名列明代四大奇書(三國演義、水滸傳、西遊記、金瓶梅詞話)之一,同時亦名列中國古典小說四大奇書(三國演義、水滸傳、西遊記、紅樓夢)之一。

《西遊記》的故事,在唐末宋初(第十世紀)即初具雛形,至南宋(十二世紀)《大唐三藏取經詩話》,已只取其名、自創情節了。到了元末明初(十四世紀中葉),小說終於問世,至十六世紀中葉,吳承恩的百回本終於集其大成。發展流傳至此,與玄奘大師於公元645年所著之《大唐西域記》,其內容相去何止十萬八千里!

▲還有英文版的《西遊記》(出處不明)。

總而言之,此故事取材民間智慧,傳承歷代廣大民眾心靈渴望,歷經六百年,由說書人及多位不知名文人及吳氏手筆增潤改編,再回頭成為大眾日常生活之精神素材。這正說明了奇幻文學與口述文學及民間傳奇的淵源。

楊義先生在他的《中國古典白話小說史論》中指出,明朝中葉以後,儒、釋、道三個淵源、本質、地位、命運上互異的宗教流派,均在「心」字上大作文章,認為心性問題是三教的共同之源。因此,西行取經的艱難歷程,可以當作是對書中人物信仰、意志和心性的挑戰,以及應戰和昇華的歷程來解讀。

▲連任天堂的DS卡,都以《西遊記》為腳本而受到歡迎。

《西遊記》的故事與人物,已成為華人世界的文化圖騰。各地的寺廟道觀中,孫悟空神像及西遊故事彩繪處處可見,而成語、俚語、歇後語中的「西遊記語彙」更是豐富無比,例如:心猿意馬、七十二變、相差十萬八千里、齊天大聖、緊箍咒、火眼金睛、翻不出如來佛的手掌心、大鬧天宮、天羅地網、豬八戒照鏡子、照妖鏡、唐僧肉、白骨精、盤絲洞、人參果、修成正果⋯⋯等,豐富了我們的日常用語,在華人文化中的影響力可見一斑。

在中國古典小說四大奇書中,此書想像力最為旺盛,上天入地下海,沛然莫之能禦,因融合活用民間文化及宗教素材,故足供儒釋道各家及普羅大眾盡情各取所需,而書中幽默淺白的語言,更使此書自古廣傳民間、深入民眾心靈。

楊義先生如此評論:「《西遊記》代表著中國神話文化的一次劃時代的轉型。⋯⋯作者吳承恩以詼諧的智性和遊戲的筆墨,去綜合宗教諸神和民間幻想,且加強了對諸神個性及其內在生命力的發掘,創造出一部充滿奇趣的新神話。」

吳承恩與他所處的時代

吳承恩(1504-1582),字汝忠,號射陽山人,文才為時人所稱道。年少時參加科舉中了秀才,卻自此屢試屢敗,直至六十餘歲才被特例拔擢、出任浙江長興縣丞(縣府主任祕書),不久即棄官歸里。

史家公認,明代是中國歷史上最黑暗的專制封建時代。濫殺忠臣、宦官當權、恐怖統治(錦衣衛、東廠⋯⋯)、侮辱大臣(廷杖)、扼殺士子自由思考能力的八股取士、理學主義一家獨尊的思想箝制、橫徵暴斂民怨極深⋯⋯,於是科場失意或不願認同當代主流文化走向和社會體制的文人如吳承恩之輩,轉而從事小說戲劇之評點、改寫、創作,且由起先因自認「不登大雅之堂」而不具名或用別名,進而報出真名,可說在當代文學領域中攻佔了一席之地。另一方面,由於經濟發達,市民階級興起,要求適應自己趣味及文化水平的作品,提供了文人從事通俗文學的經濟誘因,文學遂由上層社會的閣樓步下,與廣大基層民眾相遇。

▲以傳統國畫方式工筆彩繪的《西遊記》。

吳承恩有位同窗好友,於公元1547年中了狀元、成為當時全中國萬千讀書人中的「尖子」,但時至今日,光是要查出他姓啥名誰就得大費周章。然而,吳氏卻因在1542年完成初稿的一部《西遊記》小說而名垂千古,歷世歷代華人,不分貧富貴賤均耳熟能詳,足見文學藝術的影響力有多麼深久廣遠!

《西遊記》內容大要

本書以公元627至645年,玄奘法師奉唐太宗之命赴印度取經之史實為引子,以「西天探險隊」的預備、組成、經歷及成果為主軸。好萊塢的二戰「特攻隊」影片或犯罪集團大劫銀行的動作片,基本上也是採用類似的敘事模式。

進一步分析本書的敘事手法,可用八個字概括:「一波三折,同中有變。」書中有一不變的目標,即唐三藏受唐太宗之託,赴西天取經,返回唐朝廣傳佛法。而其內容則由以下過程拼湊而成:小段行程→遭逢阻難(妖魔欲吃唐僧肉,唐僧上當受騙,或八戒挑唆勸誘)→悟空受屈→悟空尋助力或法寶→克敵致勝,妖魔現原形、悟空平反→繼續上路。有句話這麼說:「每個出口都是另一個境界的入口。」(Every exit is an entrance to somewhere else.)引申於《西遊記》這部由一段又一段行程組合而成的小說,可謂入木三分。

▲中國舊版《西遊記》電視劇照。

張靜山先生曾製作「西遊記八十一難一覽表」,詳列出所有厄難出現之回目、厄難之名稱、報信者、造難者及其來歷、造難者的法寶或神兵、造難者之武藝或法力,以及解厄者等,有興趣者可參閱《西遊記人物研究》一書(臺北,臺灣學生書局,1984)。

全書內容可分為三大部分:第一回至第七回:「五行山事件」之前的孫行者;第八回至第十三回:踏上取經路之前的唐三藏;第十四回至一百回:取經歷險記。

▲日本劇《西遊記》海報。

《西遊記》的第一號主角,當然是神通廣大卻又處處受屈的孫悟空。書中人物固然繁多,但若將之假想為一部「取經連續劇」,則演員及製作團隊大致可分為以下六組:

1. 取經團隊成員(「取經連續劇」之主要演員群)。

2. 觀世音及其隨從(佛教,觀世音乃「取經連續劇」之編劇兼導演)。

3. 如來佛及門徒(佛教,如來乃「取經連續劇」之「製片」大老闆)。

4. 玉皇大帝及臣屬(道教,「取經連續劇」之正派「配角」)。

5. 妖魔鬼怪(乃「取經連續劇」之反派「配角」)。

6. 唐朝君臣,取經路上所遇各國君臣民眾(乃「取經連續劇」之「群眾演員」)。

賞析《西遊記》的四種角度

西諺有云:「一千個人讀哈姆雷特,就有一千個哈姆雷特。」參閱逾三十部有關西遊記賞析研究的著述後,我也要說:「一千個人讀西遊記,就有一千部西遊記。」

然而細加歸納,仍可總結出以下賞析這部鉅著的四種角度:

一、政治社會觀點(張天冀、劉遠達等學者)

對統治階級來說,由孫行者大鬧天宮,至終被鎮壓,遭強制加入取經團隊的敘述,得出「造反不好,接受招安、忠君報國才有出路」的結論。然而,對被統治者而言,孫悟空粉碎一切威權體制,大鬧天宮,豈非大快人心?

另外一方面,唐僧也可代表歷代昏君與無能官僚;悟空代表被政治、宗族、經濟等「緊箍咒」束縛,不得不為庸才賣命的能人賢士及英雄好漢。八戒則象徵小人、奸臣;沙僧代表愚民及盲從之百姓⋯⋯。凡此種種,皆反應出中國封建政治體制下的現實和衝突。

二、設譬取喻觀點(夏復恆、王韜等學者)

此派認為本書題材廣泛,融合中國民間信仰與文化思想,足可讓持各種預設立場的讀者各取所需。例如:儒教認為整部《西遊記》乃是一個大寓言,目的是勸人正心誠意,修身治學(成聖);而佛教則認為,西遊記百萬言,不外要人放下屠刀,立地成佛(成佛);道教則根據書中種種有關修鍊的敘述,認為《西遊記》旨在宣揚金丹妙訣(成仙)。因此賞讀評析《西遊記》的相關著作時,務必先釐清作者的出發點,慎思明辨。

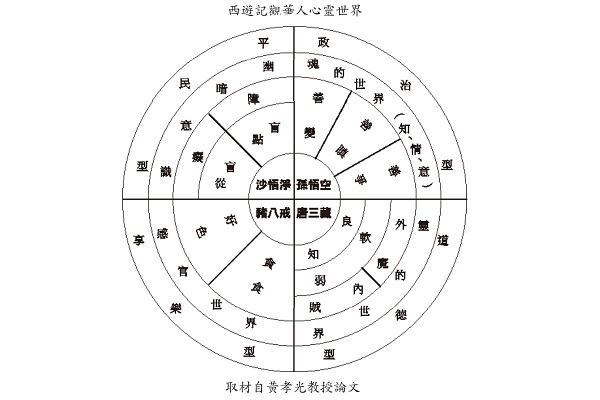

三、哲學人性觀點(吳聖昔、黃孝光等學者)

此派學者根據本書中幾位主要角色的言行舉止,探究其深層的人性隱喻,進而探討中國人的民族性,本頁中央之圖頗具代表性。

四、古今平衡觀點(蘇文安)

此為筆者個人淺見。讀《西遊記》,宜兼顧“What did it mean?”(作者要對他當代的讀者說什麼?)與“What does it mean?”(我們這些後世讀者如何得啟發、有學習?)例如:懷才不遇的吳承恩對明代的政治社會體制,藉本書中對天庭的描寫加以批判,且用神通廣大卻又受困於庸主的孫行者來自況,這是對成書時之當代讀者的信息;而現代讀者則可從「人生與文學聯想」,而獲得啟發、有所學習。

同時,我們賞析此書時也必須「娛樂性/文學性」與「批判性/哲理性」兼顧。因為《西遊記》書寫的初衷,可能並非創作所謂「嚴肅文學」,而是嬉笑怒罵、諷古喻今的通俗文學,偏廢側重任何一方,都會錯失這部奇書所能提供的豐富精神養分。

讀《西遊記》的人生與文學聯想

一、要追尋天邊的彩虹,亦要欣賞腳邊的玫瑰

觀乎書中,取經路全程十萬八千里,孫行者翻一個筋斗雲即可抵達,卻必須隨唐僧苦行,歷經十四年共九九八十一難,以智慧、勇力、堅忍不拔來完成。

又如,有學者指出,在結局中,如來大弟子只給無字天書,又公然索賄,如來卻公然包庇,四人組得經之後正要返回大唐覆命,觀音又多補上一難。

有學者認為,凡此種種,目的似將讀者注意力,由「皆大歡喜的憧憬」轉回前面已重複八十次的遭厄模式中。其寓意為:已歷經災劫,取得的仍非至善完美之經,然而至終卻得功德圓滿、修成正果,可見在過程中有無盡力而為、全力以赴,才是衡量一個人或一個團隊是否「成功」的準繩。西諺云:「只見大海茫茫,便以為沒有陸地的人,不是好的探險者。」(There are ill discoverers that think there is no land when they can see nothing but the sea.)能超越起點和終點間所有的高山低谷、晴雨風雪者,才是真勇者。

這深深提醒我們,在追求靈命長進,或學習為人父母、為人配偶,或參與事奉時,當如何不汲汲營營於績效、數字、名聲,而能夠真正看重、享受其過程,才不致像一首小詩所說的:

- 我一心追尋玫瑰的豔麗,

卻錯過了紫羅蘭的幽香。

我一心尋找朝陽的光華,

卻錯過了燭光的浪漫。

我一心想摘天上的星星,

卻忽略了人間的燈火。

我一心尋找臺上的掌聲,

卻錯過了家中的溫馨。

我一心尋找上帝的恩賜,

卻錯過了賜恩的上帝。

主啊,求祢醫治我心眼的視力,

使我可以看見。

主啊,求祢拓寬我心靈的容量,

使祢可以進來。

二、欲達成目標,須團隊合作

書中,佛道兩教菩薩神仙與孫悟空合作,各顯神通、「對症下藥」除妖。西遊故事告訴我們:只要有明確的願景(取經宏法+修成正果)及遊戲規則(唐三藏為首,孫悟空率八戒、沙僧、白馬輔佐,各路神明協助,全程走到底、不能抄捷徑),與豐富的資源(隨時可向西天或天宮求助),即使是不完美的團隊,也能夠達成目標。

觀乎書中描述的「取經四人組」:唐三藏,優柔寡斷;孫行者,暴躁粗野;豬八戒,貪食好色;沙和尚,毫無主見。這樣的組合,卻能一路過關斬將,達成任務。楊義先生分析:「這個取經群體結構最有活力的地方,在於四位主要角色的特徵各異、優勢互補,隱伏著矛盾,卻又能在相互制約中合作到底。」

由此我們聯想到,無論在福音工場或職場上,身為領導者,最大的挑戰不在於是否能找到完美的人才(事實上是不可能的),而是如何將各具優缺點的人才整合、訓練為團隊,讓眾人互補互勵、同心朝目標前進。

還有人指出,孫行者之類的強者、能人,也需受約束,方能發揮建設性功能,否則只能幹出大鬧龍宮、地府、天宮的破壞性勾當。而自認為「人才」者,亦要思考,是否在適當的界限中,反而因有保護、有資源而更能發揮所長呢?無限制的自由一定是好事嗎?觀乎許多有才華的同工因一言不合或一事不順,衝動之下就離開原來的教會或機構另起爐灶,結果卻搞得焦頭爛額,或許與此有關吧?

飛機起飛要有多大的動能?然而仍需飛行員掌舵,方能安全升空。駿馬奔馳,其力萬鈞,也須韁轡勒制,方能直抵目的地。誠所謂「能自制方為大勇」(There is a higher sort of bravery – the bravery of self-control)。

三、正邪之別,存乎一心

大鬧天宮的美猴王在佛法感召下收縛「心猿」,終能改邪歸正(全書多次出現心性、心猿、禪心、本心、悟空、悟能、悟凈⋯⋯等詞彙)。聯想於基督徒的事奉,誠所謂「工人先於工作,作者重於作品,真誠勝於一切⋯⋯」對照箴言四章23節:「你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效,是由心發出。」動機對了,心態對了,即使本事還是跟加入團隊前一模一樣,只因用在正確的目的上,就能累積成果,至終功德圓滿。這就跟一個比喻一樣:000000000(每個0代表一項恩賜),至終因生命奉獻在神手中而在最前面加個「1」,使一切具有永恆的價值。

此外,孫行者的火眼金睛及天宮的照妖鏡,可洞察善於幻化的妖魔們內裡的真相(現出原形),覓得有效的剋星或法寶。這也讓我們聯想到哥林多前書二章15節:「屬靈的人能看透萬事」,有敏銳的分辨力,方能洞燭機先、辨識陷阱,及時逃避引誘或災厄。

從諸多神佛座騎私逃成妖、禍害一方的敘述,又可聯想到:再不起眼的小人物,若是立意為惡,都可能產生出乎意料之外的強大殺傷力。因此,對於我們教會、機構或家庭中的每一個人,都要認真牧養、帶領,鼓勵他們認清自我、發揮所長於正途上,方不致墜入邪道,給團體帶來危害。亦可應用到我們信仰裡,我們當如何倚靠聖經和聖靈,操練保守己心,洞悉人生與人性,在家庭、職場、教會、宣教上為主所用?

▲孫悟空、豬八戒、沙悟淨在火燄山大戰牛魔王。(立法院全球資訊網珍藏館伍坤山點陶陶藝展)

四、華人基督徒作家的「西遊記」,任重而道遠

西方奇幻文學作家的素材,在基督教文化成為主流的千年之中,似已淘洗掉泛靈信仰的氣味,成為無論基督徒或非基督徒均易消化的中性題材,近年因拍出大成本電影而聲名大噪的魯益師《納尼亞傳奇》系列或托爾金《魔戒》三部曲,就是明證。

而在華人世界中,儒、釋、道及民間信仰仍居主流,寫「中國式奇幻文學」很難不涉及這些素材。然而,若基督徒作家轉借,可以想見必如「豬八戒照鏡子,裡外不是人」(在教會內外皆不討好),但若借用西方素材,卻又格格不入,只因那些超自然的人事物,尚未深植於華人集體記憶中。

符合聖經真理,卻又以華人文化素材為媒介的奇幻文學,當如何才能產生?誠摯地以這個問題,在此就教於主內賢達,盼能集思廣益,為有心從事奇幻文學創作的華人基督徒覓得一條出路。

(後記:本文曾於2005年刊登於臺灣《宇宙光雜誌》,經作者修訂改寫後交予本刊。)

Author profile:

Author profile:

Su Wen'an has a thorough understanding of Jin Yong's complete works. He is familiar with Journey to the West, Red Mansions, Three Kingdoms, and Water Margin. He is familiar with numerous movies and TV series from China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, the United States, and Europe. He carefully extracts their essence based on biblical truth and integrates them into writing, editing, and classroom.

Pastor Su Wen'an also likes to combine family and literary ministry, and is often invited to serve as a lecturer for families or literary camps in various places. He emphasizes that "workers come before work, authors are more important than works, and sincerity is better than everything else."